Ángel Luis González mantiene vivo el espíritu de la barriada que en nombre del progreso se borró, pero no se silenció.

Este perfil periodístico forma parte de una serie y surge como resultado de las experiencias de aprendizaje en servicio, realizadas en el curso PER 223: Periodismo Narrativo, impartido por las profesoras María de los Milagros Colón Cruz y Yaritza Medina Montañez, en colaboración con el programa de Vinculación Comunitaria de Sagrado y las comunidades del G-8.

Por Chiara Tarafa Lasanta

Estudiante de Periodismo

Escuela de Comunicación Ferré Rangel

“Pana, pana, pana, combino, pana, los golpes que tenga que dar, tú sabes, y hago todo combinado”, canta Ángel Luis González, conocido como “Chegüi”, en el umbral de su casa. No saluda con palabras, sino con música.

Chegüi es alto, delgado, de tez oscura, con voz pausada, cadencia natural y manos fuertes que han forjado ritmos durante 65 años.

Dentro de su hogar, en las Monjas, los instrumentos hablan de su vida. Cada uno tiene un lugar. Sus congas y sus panderos son extensiones de sus manos, testigos de noches infinitas de ritmo y celebración. Cerca de ellos reposa el invento original de su hermano: una estructura con cuatro panderos de mano montados en un sistema metálico, dos a cada lado, ubicados estratégicamente para ser golpeados con precisión, emulando la riqueza y profundidad de las congas tradicionales.

Entre todos esos elementos, en un rincón del espacio, la bandera de Puerto Rico ondea cerca del suelo, movida por la brisa que se cuela por la puerta abierta, como un recordatorio constante de quién es y de dónde viene.

Cuando el concreto sepultó al barrio

Chegüi nació en Tokío, donde, a sus 11 años, la música lo encontró.

“Un día iba caminando por el barrio y escuché algo que me llamó la atención”, recuerda. “No sabía de dónde venía, pero ese sonido me jalaba”.

Desde allí, entre las sombras y el reflejo del agua, vio a un hombre tocando el tambor. “Se paraba al final de la calle. Yo lo veía y sentía el tambor en mi cuerpo, no tenía que escucharlo”.

Con ese hombre aprendió a tocar, pero no lo hizo solo. Junto a su hermano Julio, vivió la pasión por la música, otro lazo que se sumaba al que ya les unía, no solo por el apellido, sino también por una imagen casi idéntica.

«Era mi clon, mi reflejo en el mundo», dice Chegüi.

Sin embargo, el ritmo de sus vidas cambió de repente. En 1984, el desalojo de Tokío los sacudió.

“Nos dijeron que era una zona inundable y que teníamos que irnos”, recuerda. Tokío desapareció bajo el concreto de las estructuras que hoy son el Banco Popular y el Coliseo José A. Miguel Agrelot.

El periódico El Mundo reportó el 27 de mayo de 1984 que unas 500 familias fueron reubicadas por el gobierno como parte de una fase del proyecto de transportación pública acuática-terrestre conocido como la “agua-guagua”.

“Se creó un pánico cuando nos enteramos por la prensa que nos íbamos de aquí”, añade.

El municipio de San Juan recibió $12 millones para costear la adquisición de terrenos y la reubicación de las familias. A cada familia se le ofreció alrededor de $5,000 por el terreno y hasta $10,000 por la vivienda.

“El proceso se llevó a cabo sin mayores dificultades, ya que las familias aceptaron la compensación económica y dejaron sus hogares sin oponer resistencia”, afirmó un portavoz municipal en entrevista con El Mundo, publicada el 7 de diciembre de 1986.

Sin embargo, las condiciones para recibir la ayuda limitaban el acceso: los residentes debían haber vivido al menos 90 días consecutivos en la propiedad antes de la notificación oficial del desalojo y demostrar que eran propietarios legales.

Algunas familias lograron establecerse en otros lugares gracias a fondos federales, pero muchas otras no tuvieron la misma suerte.

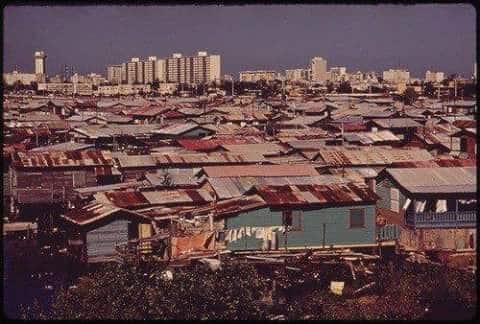

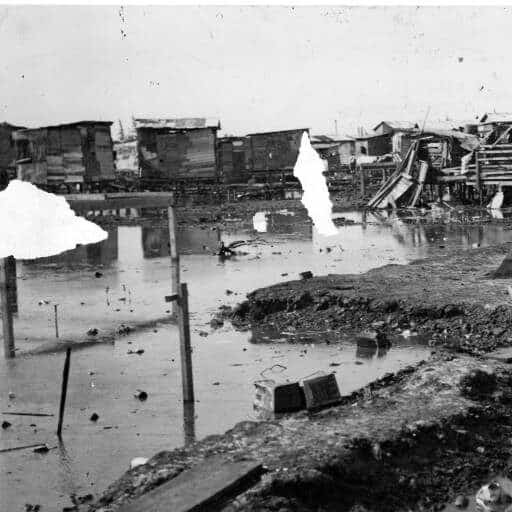

Fotos provistas por Edwin García

En medio del caos, la plena se convirtió en una válvula de escape, un desahogo colectivo. “Agarrábamos los instrumentos y tocábamos plena para aliviar el dolor”, cuenta Chegüi. Era su forma de procesar la pérdida, de mantenerse en pie, de no rendirse.

Fue en esos días difíciles que su hermano escribió una plena que aún resuena en la memoria de Chegüi.

«Lamento, yo voy cantando,

lamento, escucha mi voz.

Lamento porque mi barrio ya desapareció».

Marcando ritmos con cada paso

Tras la disolución de Tokío, Chegüi se mudó con su esposa y su hija mayor a Villa Palmeras. Sin embargo, la relación no sobrevivió.“Todo por la música”, afirma con firmeza.

«Esa era mi pasión, y ella no la quería compartir mucho conmigo».

Allí, se convirtió en maestro de la percusión y enseñó a varios jóvenes a tocar. Aunque muchos lo llamaban “maestro”, González rechazaba el título con humildad. Para él, enseñar no era algo de jerarquía, sino un acto de amor.

“Yo solo les mostraba lo que a mí me salvó”, dice.

Chegüi también compartió escenario con grandes músicos de Puerto Rico, como Don Modesto Alicea y Giovanni Hidalgo, y fue mentor de otros pleneros. Junto a su hermano Julio ayudó a formar una nueva generación de artistas, entre ellos, Richard Martínez, quien más tarde se unió al junte musical Plenéalo.

Las Monjas

Ángel Luis González se mudó a Las Monjas a los 30 años.

Su vida en la comunidad ha sido un viaje de contrastes. “Aquí la esposa de mi hermano se suicidó, mi sobrina murió de SIDA, y me han amenazado de muerte. Y aquí sigo”, dice con una mezcla de dolor y alivio.

Fue también en Las Monjas donde recibió la noticia más dura de su vida. “Primero, el divorcio; luego, la muerte de mi hermano”. Julio falleció en 2022, dejando un vacío irreparable, pero Chegüi mantiene su recuerdo vivo con la música.

En medio de todo, la plena se ha mantenido como su ancla. “Miro atrás y digo: ya lo superé”, afirma con una sonrisa. Luego de seis décadas y media, el plenero sigue marcando el ritmo de su vida a través de la percusión, que lo sostiene.

Las Monjas no es solo el lugar donde reside, es una parte esencial de su historia. En cada rincón de la comunidad, Chegüi ha sanado y defendido su derecho a permanecer.

“Yo también vivo aquí y no voy a dejar que, como en Tokío, ninguna entidad venga aquí a hacer lo que quiera con nosotros”, determina, con el temor de que, por estar en una ubicación céntrica y privilegiada, vuelvan a intentar desalojarlos.

Chegüi sigue tocando, compartiendo su arte y su historia. Para él, la música es una forma de vida, una manera de resistir y afirmar su identidad. Con cada golpe, con cada eco, con cada piel de gallina y meneo de lado a lado, se asegura de que su historia nunca será olvidada.

«El que no siente la música, sus sentimientos son sordos», dice con convicción.

Lee más sobre Voces del Caño en esta serie de publicaciones en inSagrado